余命2年のうち、1年間闘病したので書く。

2023年1月に膵臓にガンが見つかり、その時点で長くて2年という宣告を受けている。数回の入院と化学療法を経て現状の医療の限界を迎え、あとはどれだけQOLを維持して生き延びられるかのフェーズである。病状を書いたところでこの辺りは千差万別、患者の数だけ治療パスはあるものなので詳細は記載しないが、主な治療の流れや、金銭の面でやっておいてよかったことなど、多少なりとも誰かのためになりそうなことを記載しておこうと思う。

なお、筆者は40代前半、男性、がん以外は極めて健康(当時。ちょっと隠れメタボ)である。ガン家系ではない。(ガンは遺伝子異常で発生するので、素質は親から遺伝する)

忙しい人のためのまとめ

- がん治療は人によって大きく異なる(のでここの記載も参考情報程度で)

- 自治体などのがん検診は必ず受けて早期発見に努めよう

- 標準治療でも検査や薬剤代は高額になるので、生命保険に加入しよう(ポイントは入院日数の上限、一時金の金額、収入保障)

- とにかく仕事は続けよう。職場に説明して調整しよう。

- おまけ:子供がいる場合は学資保険にも加入しよう(指定難病に罹患した場合、積立金が免除される場合あり)

治療の流れ

医師の判断で実施される治療は、基本的に保険適用範囲の治療である。これは標準治療とよばれ、過去のエビデンスからそのガンに対して最も効果が高かった治療方法のセットである。標準治療となるためには、海外・国内の長期間の治験を経て理論的にも臨床的にも効果が確かめられている必要がある。つまり、医師の言うことをよく聞いていたほうが生き延びる可能性が高い。ちなみに標準治療のガイドラインは公開されている。

ガンは一生付き合うたぐいの病で患者から長期間金をむしることが可能だからか、保険適用外の有象無象の治療が紹介されているが、論文が出ていても検証されてない、治験で確かめられていない(治験は年単位の期間で、試験対象として適切な患者に対して数百人ぐらいの規模で実施することが必要)、治験されていても人種が違ってモンゴロイドむけのテストがされてないなど、標準治療以下の期待値しかないため、付き合ってはいけない。時間と金の無駄である。

治療の流れは以下となる。

- なんらかの検査でがんの疑いが出る

- ガン確定のための検査をする

- ガン確定の診断書が出て(いわゆる告知)、長期の治療計画に合意のうえ治療を開始する

- 治療例:化学療法を行う

- 治療例:可能であれば手術で腫瘍を摘出する

- 治療例:新薬の治験に参加し、次世代のためのデータを残す活動に参加する

- 摘出できない場合、QOL高く余生を過ごせるように疼痛コントロールを行う

なんらかの検査でがんの疑いが出る

まずもってこれが難しい。『早期発見』『早期治療』とは言われても、発見するための検査が通常行うものではないので「なんか体が変だな?」「変なしこりがあるな?」みたいな自覚症状がない限りは受けることはまずないかと思う。かといって、「不安なので」と医師の診断なしにガン検査を受けることも可能であるが、保険適用外のため下手したら10万以上かかる。自治体が実施している無料のがん検診も35歳からとか40歳からとかのため場合によっては早期ではない可能性があるが、自覚症状なしのうちに無料に近い金額で受けられるのはメリットしかないのでその機会を逃さないでほしい。

医師の指示による検査の種類としては、血液検査、CT、MRI、その他そのガン向けの特別な検査などになるかと思われる。触診などもあるかもしれない。

ちなみに自分の場合は、定期的に行っていた献血で貧血が判明し、貧血の原因究明してたら腫瘍が見つかったパターンである。腫瘍の大きさがこの時点で直径4㎝ほどあり、成長の度合いから逆算して20代の頃にはすでに腫瘍の芽があったと思われるらしい。会社の健康診断では全く問題ない状態だった。

ガン確定のための検査をする

基本的には画像診断と思われる。レントゲン、造影CT、MRI、PETなどで専門の読影医の診断と主治医の判断で確定する。最近ではこの段階でがん遺伝子パネル検査もしようという機運があるらしい。(お高い検査だが欧米では早期で実施していること、実施することで治療の幅が広がる可能性があるらしい)

なお、検査のために2週間程度の入院が発生するかもしれない。場合によっては手術も伴う。

ガン確定の診断書が出て、長期の治療計画に合意のうえ治療を開始する

診断書が出て初めてガン確定となる。主治医から、ガンの種類やフェーズ、治療計画の説明があると思われる。ここまでもかなり高額な検査などを受けている可能性があるが、ガンとしての診断書が出るまでは任意で入っている生命保険などのガン特約は発動しない(はず)。貯金でしのいでほしい。

治療例:化学療法を行う

薬剤によってがん細胞を殺す治療である。激しい副作用がでる場合があるが、必ずしも効くとは限らない(主治医からも説明がある)。薬剤によるが、数週間分の治療を1セットとして3セットぐらい行ったうえで効果測定を行うような流れと思われる。効果測定は画像診断(造影CT、MRI)、血液検査と思われる。3セットすると期間としては3か月ぐらいになるだろうか。

患者の体力と医師の判断で治療効果が高いものから実施すると思われるが、期待した効果が出ない場合は別の薬剤に切り替えてまた数か月実施し、また効果を見るような流れである。

この辺りから治療費がヤバいことになってくる。一回の点滴で三割負担で7万するが、これを月2回打つとか。

ちなみに自分の場合、あんまり副作用は出ず(頭髪は一度全部抜けたがこんなのは軽微なうち)、効果は一切なかった。六か月ぐらい化学療法した。

治療例:可能であれば手術で腫瘍を摘出する

摘出はガンを克服する唯一の方法である。生命保険会社的には、腫瘍の全摘出+転移なしで2年間過ごすことで寛解とみなされるらしい。

発見時に転移が確認できないなら、即手術で腫瘍を摘出してしまうのがベスト。しかし、検出限界以下の微小な細胞レベルの転移は確認できないため、先に化学療法で微小ながん細胞を駆逐し、そのうえで手術という流れが多いらしい。

手術不可の判定としては、明らかな転移がある、腫瘍が動脈などの必須の臓器に食い込んでいて手術による再建が難しい、などがある。発見が遅くなればなるほど手術不可となる原因が増えていくため、早期発見が重要といわれる。また、手術後に転移が見つかると体力的に化学療法の適用ができず、手術しないほうがマシだったということになるため、慎重な判断がされる場合がある。

ちなみに自分の場合、化学療法中にリンパへの転移が確認できたことと、下半身に向かう動脈の壁に食い込んでいそうであるため、早々に手術不可の判定がでた。

治療例:新薬の治験に参加し、次世代のためのデータを残す活動に参加する

治験は、標準治療を目指している新薬を用いた臨床試験に参加することである。自身の体調や病気の状況を医師が総合的に判断して参加可能かどうかが決まり、厳密な投薬スケジュールに合意できる場合に開始される。つまり、いくら参加したいといっても参加できるわけではなく、また建前上は治療目的で参加するものではない。むしろ、次世代の人向けにデータをとるのが主目的になる。

患者としては建前どころではないので治療目的で受けるのだが、当然、標準治療よりも効果が出る可能性が低く、効果が出たとしても標準治療のほうが有効性が高い、など、非・標準治療よりはるかにマシだが勝率は低い。また、治験を行っている病院は限られており、該当病院への通院に新幹線や飛行機を利用する可能性もある。都内であれば、国立がん研究センターの病院や癌研有明病院など、がん専門な病院で行われているのが有名。同病室で新潟とかから治験で入院しに来たおじいちゃんなどもいたので、割と全国から来ているようだ。

ちなみに自分の場合、免疫を強化する新薬の治験に参加したところ大当たりしてしまい、画像診断によると相当肥大化した腫瘍の四分の三?が死んで硬い肉の塊に変化したらしい。先生も効きすぎて無事な臓器に影響ないか心配するレベルだったが、私は元気です。

摘出できない場合、QOL高く余生を過ごせるように疼痛コントロールを行う

切除不能判定かつ、標準治療で期待した効果が出ず、治験も終了した場合、打つ手なしとなり、QOL高く余生を過ごすフェーズになる。ガンには他臓器・神経を侵す痛みがあるのだが、無痛状態で過ごすほうが寿命が延びることがわかっているため、定期的に病院に通って薬をもらうことになる。

自分はこのフェーズである。

やっておいてよかったこと

金銭面での不安がないことは積極的な治療の選択と精神の安定につながる。

1年間で3割負担で200万円ぐらい窓口で支払っている。また、治療中は毎週ぐらいのレベルで通院が発生するため、フルタイムで働いている場合は月の就業時間を満たすことができないし、有給休暇を使用しているとすぐに枯渇すると思われる。この辺の解決方法は会社の制度によるが、収入は減る方向になると思われる(単純に体調不良で休むことも増えるであろう)。

生命保険の加入

今現在も支払っているが、1万円弱/月の掛け捨ての生命保険に加入している。大体以下のスペックである。

- 入院の特約:入院すると6000円*日数分でる。入院日数に上限なし

- ガンの特約:診断時に150万でる

- 収入の保障:1回の入院で30日以上となった場合、15万/月が以降12か月間でる

結論からいうと(厳密に計算してないが)黒字感がある。

病院によるが、入院で差額ベッド代のない病室(一番安い病室)でも毎日6000円ぐらいかかる。個室になると毎日1万円を超える。空いているベッドを割り当てられるため、希望してないのに個室、ということもありうる。また、病状がコントロールできていない状態では絶対退院させてもらえないが、そんなものは制御できないため、入院日数に制限があると精神的に厳しい。累計30日までとか、入院回数n回までとか、安いとそんな条件が付いていたりするので、ガンだとその条件は厳しいと思っていてほしい。

なお、入院費用とは別に検査や診察の費用がかかる。一番最初は貧血がひどすぎて緊急入院となったが、1週間の入院でトータル20万弱の支払い(3割負担)をしている。

ガンの特約があると、診断時に1回だけまとまった金額がもらえる。これは今後の薬代や検査代になる。健康保険の限度額適用証を使ったとしても、使う薬によっては限度いっぱいの支払いが毎月続くうえ、「この薬は効いている間、死ぬまで使い続けます」とエンドレスを宣告されるので下手に使うと後で泣きを見る。なお、常に飲み続ける鎮痛剤も2週間分で6000円ぐらい薬局に支払うことになる。

収入の保障は入院日数の縛りがあるものの、条件さえ満たせば毎月一定額もらえるというチート級の補助である。実際に収入が下がってなくても関係なくもらえるので強い。

仕事について

勤め先によると思われるが、自分の場合は毎週通院する前提で就業時間を計算し、時短扱いで仕事を続けている。就業だけでなく仕事の対応についても職場の理解が絶対に必要であるため、定期的な面談などを行っている。死ぬまで仕事は続ける予定である。

おまけ:学資保険について

子供の学資保険の支払いを行っていると、支払者が指定の病気に罹患していることが証明できれば以降の支払いが免除される場合がある。

最後に

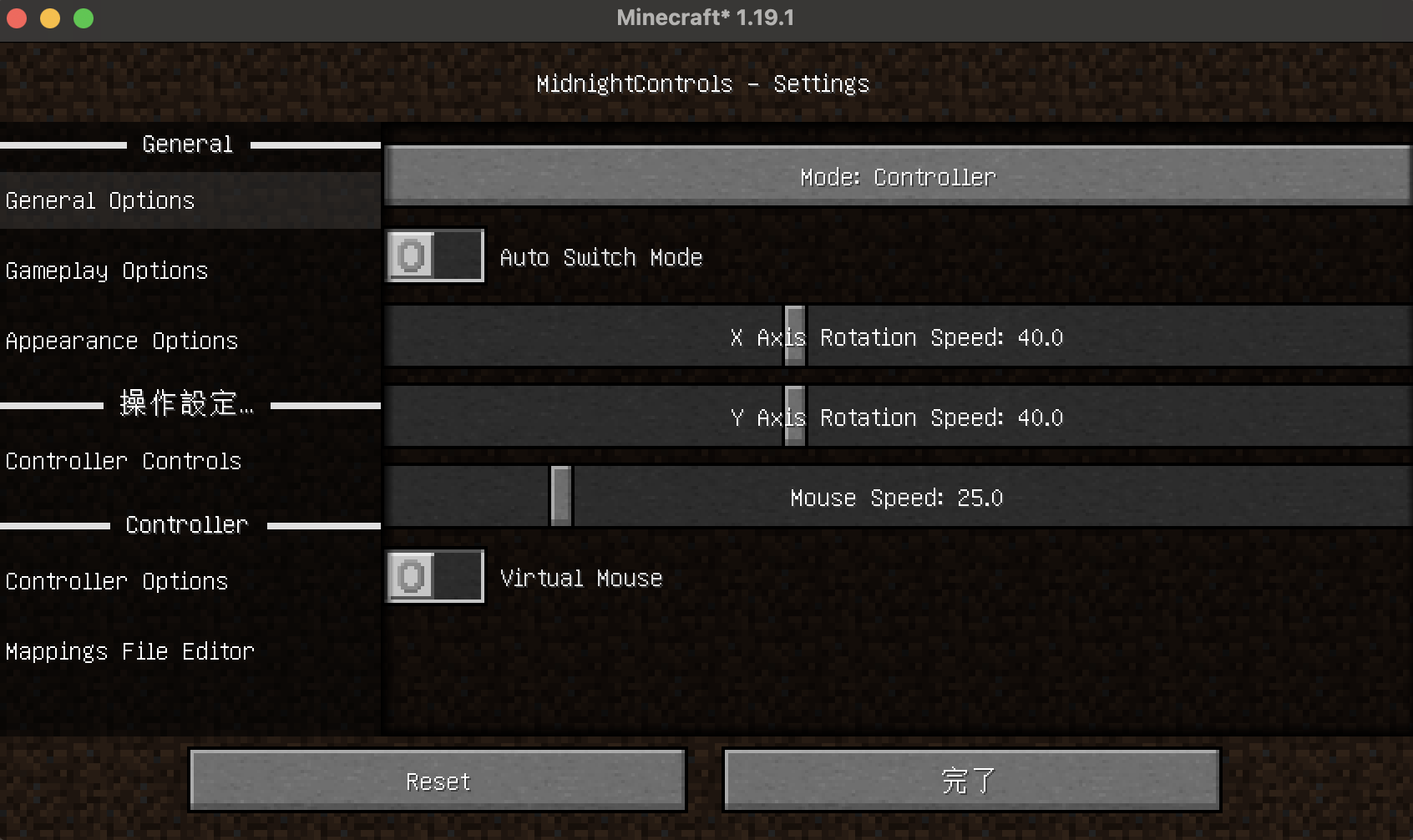

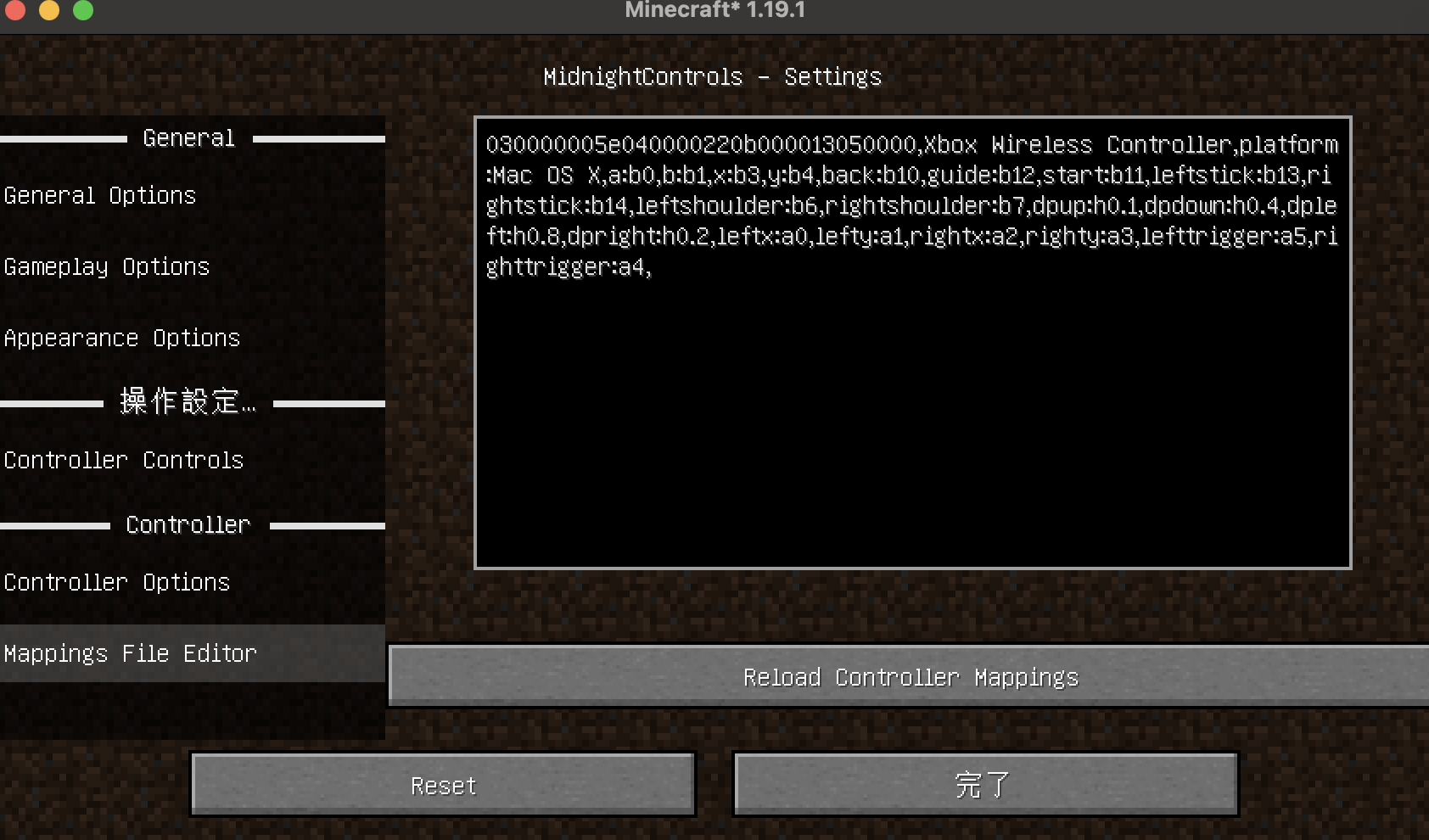

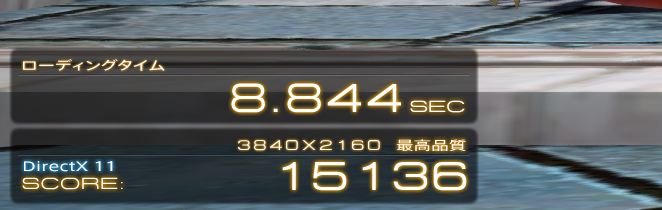

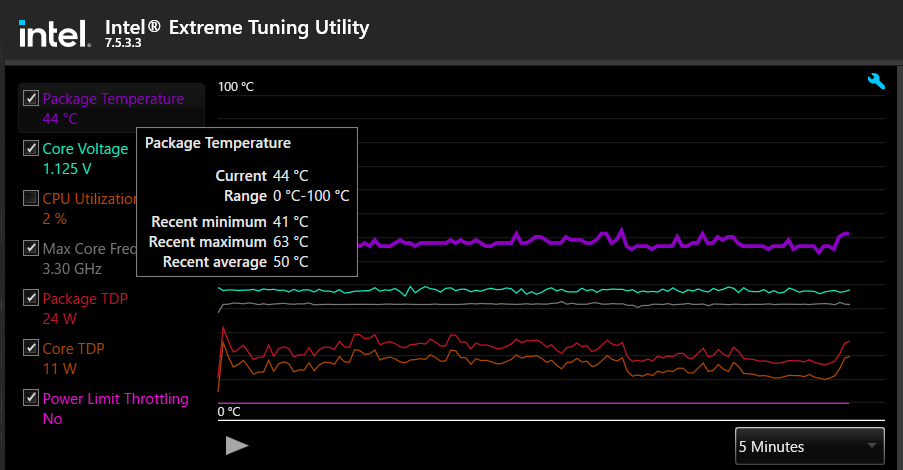

最近の生きる希望はゲームである。EldenRingのDLCとAC6のDLCをやらずに死ぬわけにはいかない。入院してしまうと貧弱な回線しかないので何があっても自宅で元気に過ごします。